ゲーテとシラーのいわゆる「バラードの年」といわれている1797年のこと。

21歳のアブラハム・メンデルスゾーンはみずからの銀行設立を決断してパリに向かった。その途中でイエナに立ち寄ったアブラハムは、友人ツェルターが彼に託していた歌曲集を詩人シラーに手渡した。

シラーがその楽譜をゲーテに見せたところ、ゲーテは興味をひかれたようであった。なぜなら、 “バラードの年、荘厳ミサの年” の続きを読む

シューベルトの「西東詩集」

カップのサイズや、飲み口が厚かったり薄かったりで、コーヒーの味が違う!という主張を始めたのはどこの誰なのだろう。

「そんな違いはない」と反論するのは自由だ。

「違い」はコーヒーなどという黒いものを飲む人間の感覚と思考のあいまいさが生む誤謬であって、マイセンであろうが清水焼であろうが、味そのものは同じなのである。そのことに文句はあるだろうか。

そこにきて「味とはなにか?」である。 “シューベルトの「西東詩集」” の続きを読む

消え去らない熱風

1845年に書かれたメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲 第2番 作品66の冒頭は、ピアニッシモではじまる。

これが、メンデルゾーンがスコットランドで触れた”オシアン”の空気を表現しているのだ・・といわれても、いまいちピンとこないのはおそらく自分がこの作品を実演で聴いたことがないからかもしれない。

そもそも”オシアン”とは… ?

フェリックスの遍歴時代

モーゼス・メンデルスゾーンがレッシングの思想を代弁する形で、長くほぼ禁書の扱いであったスピノザを復活させたことが、それまで確かにあったと思われた、時代の記憶の多くを消滅させた。スピノザを巡っての論争の末、詩人たちは、神と自然を歌う新たな道を探し始めた。 “フェリックスの遍歴時代” の続きを読む

点描画法、色彩論

飲み物の味が、容器の材質や口にあたる部分の形状によって変わる。そんな事は誰でも経験している。それは全て人間の感覚の不安定さによるもので、飲み物の成分に変化がない以上それは化学変化ではない。栄養か毒かを識別するのが目的ではない以上、自分は味の変化というものを何のために感じているのか。

そもそも味とは何か。その議論が、うまさ、ということに終始するのであれば、それは音楽におけるうまさと同じで、その場における第一の慰めであると同時に、明日にはもう頼りがいのなくなる指標なのだ。ところで、プラシーボ(喜びという意味だそうだ…)という名前の薬は実在する。 “点描画法、色彩論” の続きを読む

シューベルト、こちらへ

Du mußt es dreimal sagen.

「おはいり」、とファウストは3度言わなければならなかった。

オペラ「ルル」原作の冒頭の長台詞においても、ヴェーデキントは「おはいりなさい」と3度、猛獣使いにいわせている。

ウェーバーの「舞踏への勧誘」でも、大変に長い3度目の「おはいり」のあと、ようやく舞踏会への入口が開かれる。

ベートーヴェンも2度目の脅しつけるような「おはいり」のあと、3度目の「おはいり」が長く、そのまま追っかけ合いの舞踏会に突入する。

“シューベルト、こちらへ” の続きを読む詩曲として、夜のガスパール

水の精は牧神に追われたシランクスを、水辺の葦として受け入れた

牧神はその葦を笛にして吹いている。

水の精エコーは、牧神によって引きちぎられ木霊となり、いつまでも繰り返し鳴り響いている。 “詩曲として、夜のガスパール” の続きを読む

モーツァルト – 1775年

「音楽が最も高度に完成した場合には、それはゲシュタルト(形態)となり、古代美術に備わっているような穏やかな力によって、私たちに働きかけてくる」とシラーが言ったのは、モーツァルトが死んでから数年後のことである。ゲーテはその完成形態が「ドンジョバンニ」であるとシラーに告げた。

ゲーテは続けて言った。

「ドンジョバンニはまったく孤立した存在です。モーツァルトが死んだために、このようなものが再び生まれてくるという希望は全て虚しいものとなったのです。」

シラーは沈黙した。 “モーツァルト – 1775年” の続きを読む

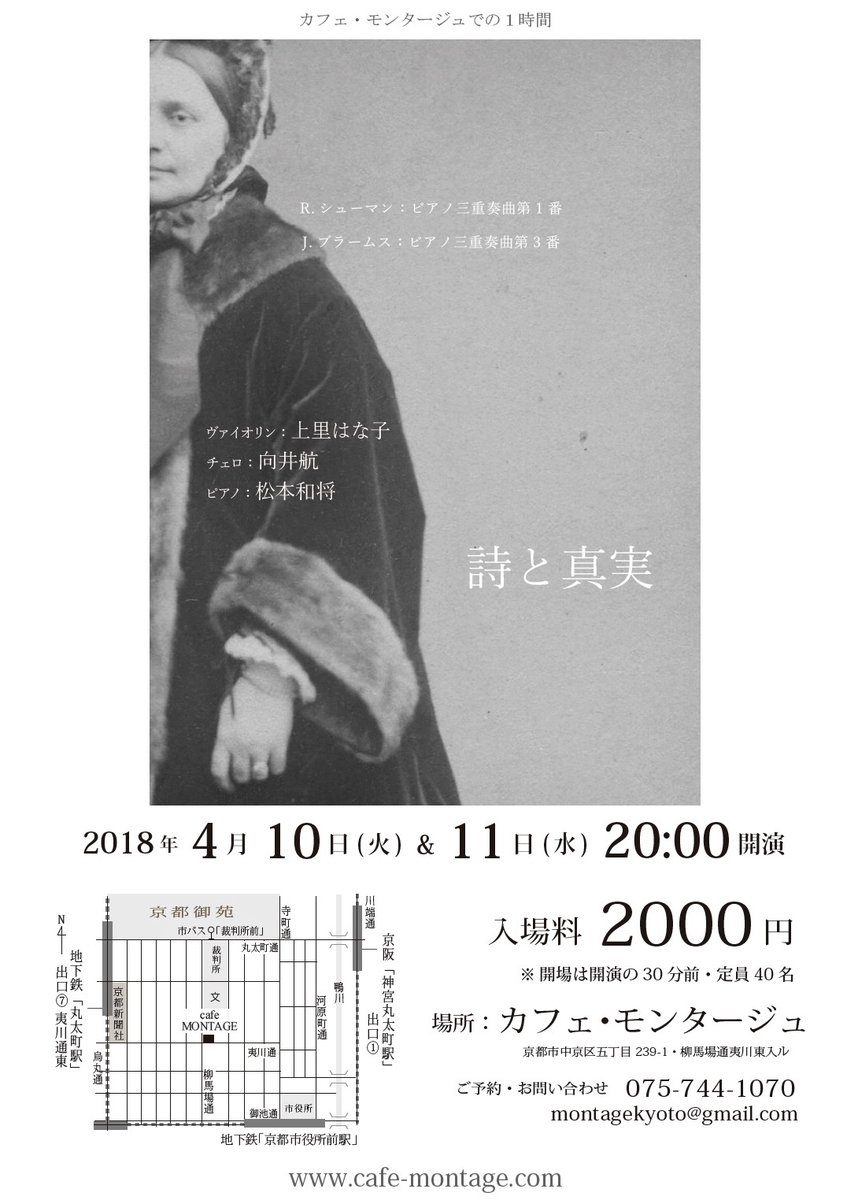

シューマンの古典作品

シューマンに何が起こっていたのか。

1839年、ロベルト・シューマンはウィーンを訪れて、シューベルトの後期作品を発見した “シューマンの古典作品” の続きを読む

ハンマークラヴィーア・ソナタ

目が見えすぎて、普通の人間が見ないようなものばかりを見てしまい、目を閉じて生活している人 “ハンマークラヴィーア・ソナタ” の続きを読む