第一次大戦がおわってまもなく、バルトークの音楽は急激に世間から賞賛を得ることになった。それまで孤独を極めていたバルトークは喜んだ。

しかし、彼はすぐに塞ぎ込むのだった。

民謡を採取しての旋律の研究がまだ中途のままであったのに、戦争で分断されたハンガリーの地方への道が閉ざされたままであったからである。それはバルトークにとっては未来への道をふさがれているのと同じことであった。 “バルトークの憂鬱 対話をもとめて” の続きを読む

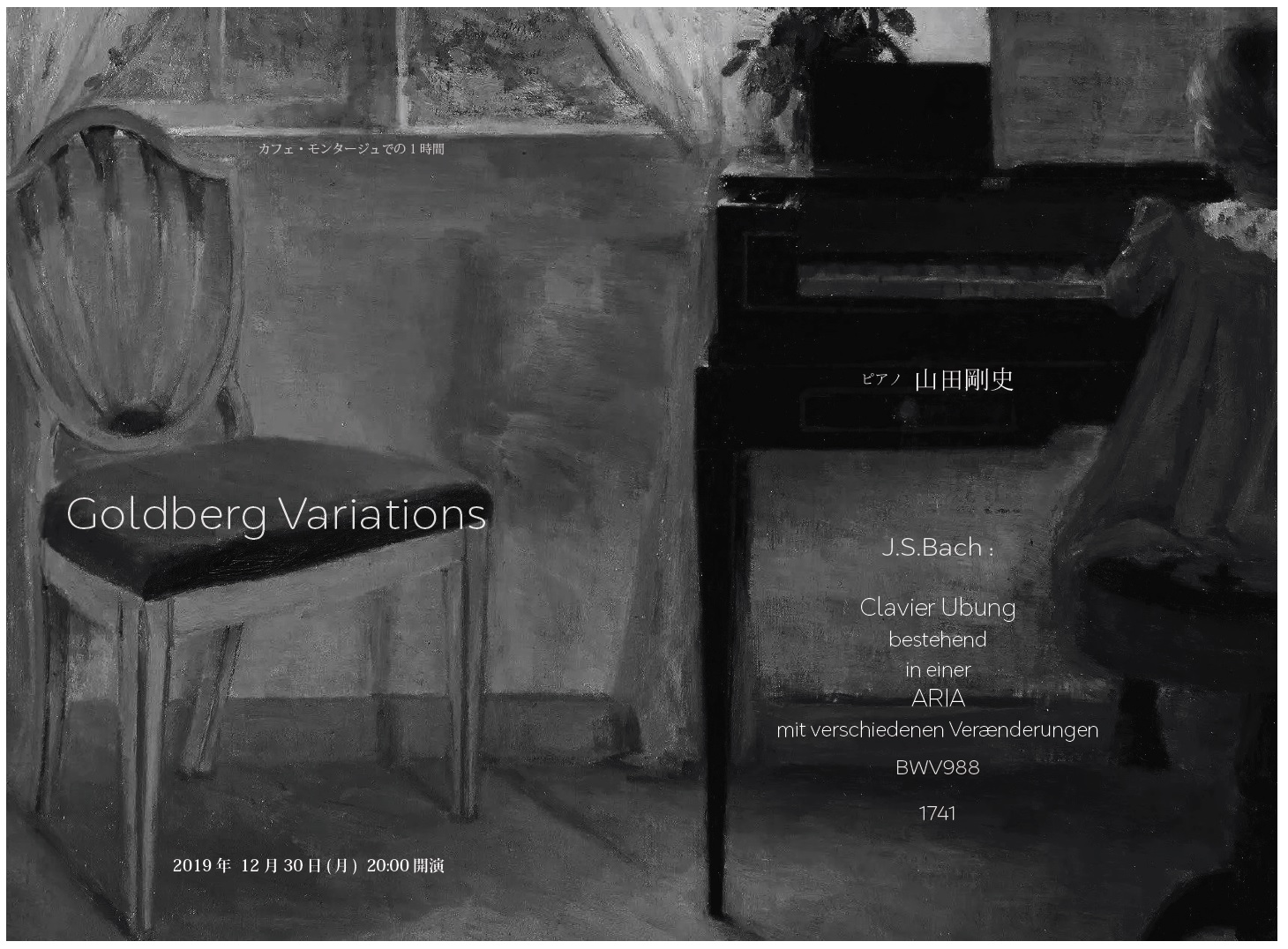

ゴルトベルク変奏曲 目を閉じるアリア

アリア、とはなんだろう。

J.S.バッハが書いた一つの長大な変奏曲が1741年に出版された、その初版楽譜の扉には以下のように書かれている。

Clavier Ubung (- 鍵盤練習曲)

bestehend (- によって成り立つ)

in einer (- あるひとつの)

ARIA (- アリア)

mit verschiedenen Verænderungen (- それぞれ異なる変奏と)

日本語を並べ替えると

「ある一つのARIAと異なる変奏によって成り立つ鍵盤練習曲」

となる。 “ゴルトベルク変奏曲 目を閉じるアリア ” の続きを読む

サンサーンス 大きすぎて見えない

いずれも1850年代、サンサーンスがまだ20歳前後だった時の話。

時の大ソプラノ、ポーリーヌ・ヴィアルドーとサンサーンスの共演で演奏されたシューベルトの『魔王』はパリで大センセーションを起こした。

サンサーンスは交響曲『レリオ』をピアノ版に編曲して、晩年のベルリオーズのお気に入りになった。その後ツアーにピアニストとしてついていったサンサーンスは、シャンパンとコーヒーとタバコの大量摂取を老巨匠に我慢させるのに苦労したという。でも、老巨匠はいずれも大量に楽しんだ末に死んでしまったという。 “サンサーンス 大きすぎて見えない” の続きを読む

早すぎたサンサーンス 遅すぎた世紀末

1859年、パブロ・サラサーテがサンサーンスを訪問した。

神童として名を馳せ、2年前にパリ音楽院を首席で卒業してソリストとしてすでに有名になっていた15歳のサラサーテは、24歳の作曲家に向かって何か自分のために書いて欲しいといった。サンサーンスはその場で快諾すると同時に、その作品がイ短調の小さな協奏曲になるだろうと15歳のヴァイオリニストに言った。 “早すぎたサンサーンス 遅すぎた世紀末” の続きを読む

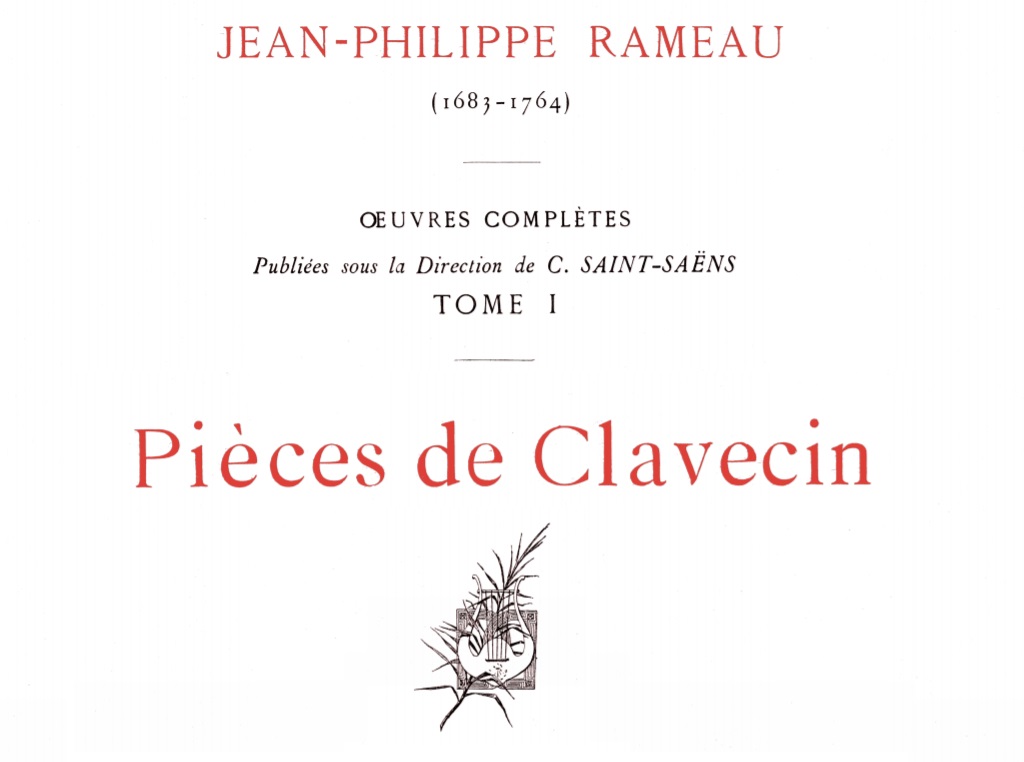

古楽の精神 サンサーンスとラモー

古楽はいつ生まれたか。

古楽とは、ある古い時代の音楽一般の呼称ではない。

作品が書かれたその時の演奏習慣や趣味をひもといて、ありのままのすがたとは言わないまでも、その作品が持つ精神を現在に蘇らせようとするときに初めて「古楽」は演奏される。 “古楽の精神 サンサーンスとラモー” の続きを読む

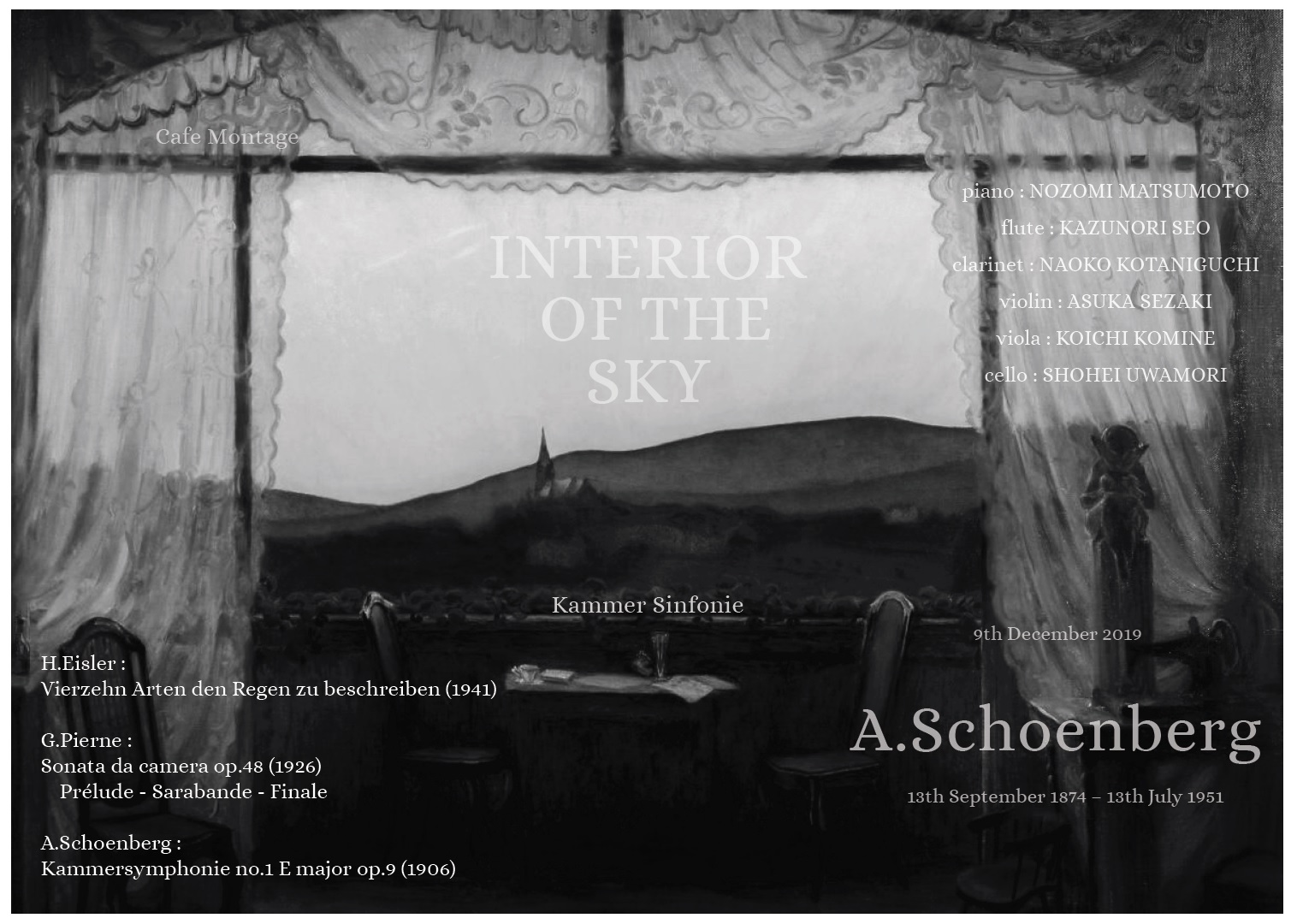

シェーンベルク 夢のすすめ

「二、三十年前も前には、詩人、ことに抒情詩人は…」と1946年にシェーンベルクは語りだした。

「単刀直入な言葉を使わずに…ぼかした表現法を用いるのがよい、とされていたものである。従って、事実や考えは夢から出てきたものように登場し、読者にただ夢見るように勧めるのである…しかし、このような考えはもう一般的ではない。」と言いながら、そうした考えが “シェーンベルク 夢のすすめ” の続きを読む

英雄交響曲、ハイドンの葬送音楽

ベートーヴェンの英雄交響曲の第2楽章が葬送行進曲となっていることについて、それが誰かに特別な人に対しての追悼なのか、もしくは何か重要な物事の終わりを意味しているのか、様々な説がある。

一つの交響曲がある英雄にしろ、ある死者にしろ、オマージュという形で書かれているとすれば、そのドラマを知りたいと思った。

交響曲というひとつのジャンルのみならず、音楽で表現される世界の全てを変えてしまったといわれる英雄交響曲となれば、 “英雄交響曲、ハイドンの葬送音楽” の続きを読む

モーツァルト追悼 失われた遺作

ホムンクルス:

このやさしい水の中では、何を照らし出そうとも、何から何までが実に魅力がある。

タレス:

…あれは、プロメテウスにおびき出されたホムンクルス…やむにやまれぬ憧れを示す兆候なのです。あ、燃え上がった。光って、ああ、もう溶け始めた…。

ヘレナ:

…私はひどく遠方にいるような、またひどく近くにいるような気がしますけれど、それでも「ここにいます、ここに」といわずにはいられません。…一生が終わってしまったような、けれどもこれから始まるような気がします。

ファウスト:

…運命を黙ってうけていましょう。「在る」ということは義務です。よしそれが瞬時の事であろうとも。

・・・・

明日、12月5日はモーツァルトの命日。

かねてから書きたい、書かなければいけない…とずっと思っていたことをようやく書きます。

でも、よほどのモーツァルト好きにしか読んでもらえないに決まってる!と思われる内容に終始します。ごめんなさい。

悲愴ソナタ バガテルする晩年

ブラウン男爵が、ベートーヴェンの前に立ちはだかっていた。

ブラウン男爵は絹産業で財を成し、オーストリア随一の富豪として宮廷で重宝され、1794年にブルク劇場とケルントナートーア劇場の支配人となったあと、宮廷銀行の一員にもなっていた。

ブラウン男爵にはジョゼフィーネという奥さんがいた。

ブラウン男爵は奥さんがピアノが上手なのを自慢にしていた。

ベートーヴェンは、その奥さんに作品を献呈することで、何か便宜が図られるものと思っていたらしい。1799年、ベートーヴェンはブラウン男爵の奥さんに2つのピアノソナタ op.14を捧げた。しかし、ブラウン男爵は簡単には懐柔されなかった。

1800年のブルク劇場でのデビュー演奏会の大成功の後で徐々に作曲を進め、翌年にブラン男爵の奥さんにホルンソナタ op.17を献呈し、翌1802年、だんだんに耳が悪くなっていく中で、ようやく完成させた交響曲第2番を4月に初演したいと申請したが、ブラウン男爵は劇場の使用を許さなかった。

“悲愴ソナタ バガテルする晩年” の続きを読む

ウィーンのブラームス チェロソナタ 第1番

ノッテボームというのは大変に偉い人で、ライプツィヒで学んでいたころメンデルスゾーンから見せてもらったベートーヴェンのスケッチ帳に魅了されて、ウィーンに引っ越しをして、まだ誰も手を付けていないベートーヴェンの自筆譜の研究に没頭した。

ベートーヴェンの作曲の過程については、弟子たちがなんとなく語った逸話よりほかに確かなものはなく、アメリカ人のセイヤーが初めての本格的な自伝を執筆していた時期、ノッテボームが始めた研究は今日の自筆譜研究の先駆となるものだった。

ノッテボームはサラミが好きで、いつも決まったお肉屋さんでサラミを切ってもらっていたのだが、ある日、お肉屋さんが渡してくれたサラミの包み紙に何か落書きがしてあるのに気がついた。よく見るとそれは五線譜に書かれた楽譜で、さらに目を凝らすと、どうやらそれはベートーヴェンの筆跡であると気が付いた。でもそれは、これまでに見たことのない作品であった。 “ウィーンのブラームス チェロソナタ 第1番” の続きを読む