フランスの音楽。

音楽について考えるために必要な公式を、ベートーヴェンからワーグナーまでの時代を無視して得ることができないのと同様、ゲーテとロシア文学を無視しては文学そのものについて考えることができない。そのような時代は、すでに過去のものであるのだろうか。

フランス音楽といえばまず火花の表現なのであって、そこに重なるのは芥川龍之介であると、ずっと思っていた。

「人生を見渡しても、何も特に欲しいものはなかった。が、この紫色の火花だけは、―凄まじい空中の火花だけは命と取り換えてもつかまえたかった」(或阿呆の一生 8)

フランス音楽 そして 日本文学

19世紀から20世紀初めにかけて、その成り行きを横に並べてくらべてみた。

……クロード・ドビュッシー(1862-1918)と夏目漱石(1867-1916)が同じ時代を生きていたということに、どうしてこれまで考えが及ばなかったのだろう …。

火花に対する憧れは、ドビュッシー、そして漱石の死とともに発生した。

フランスにフランスの音楽があり、日本に日本の文学がある。いまや誰がそれを疑うだろうか。誰もいなくなったその中心地に、火花が空中を舞い続けている。誰が、それを捕まえることが出来ただろう。

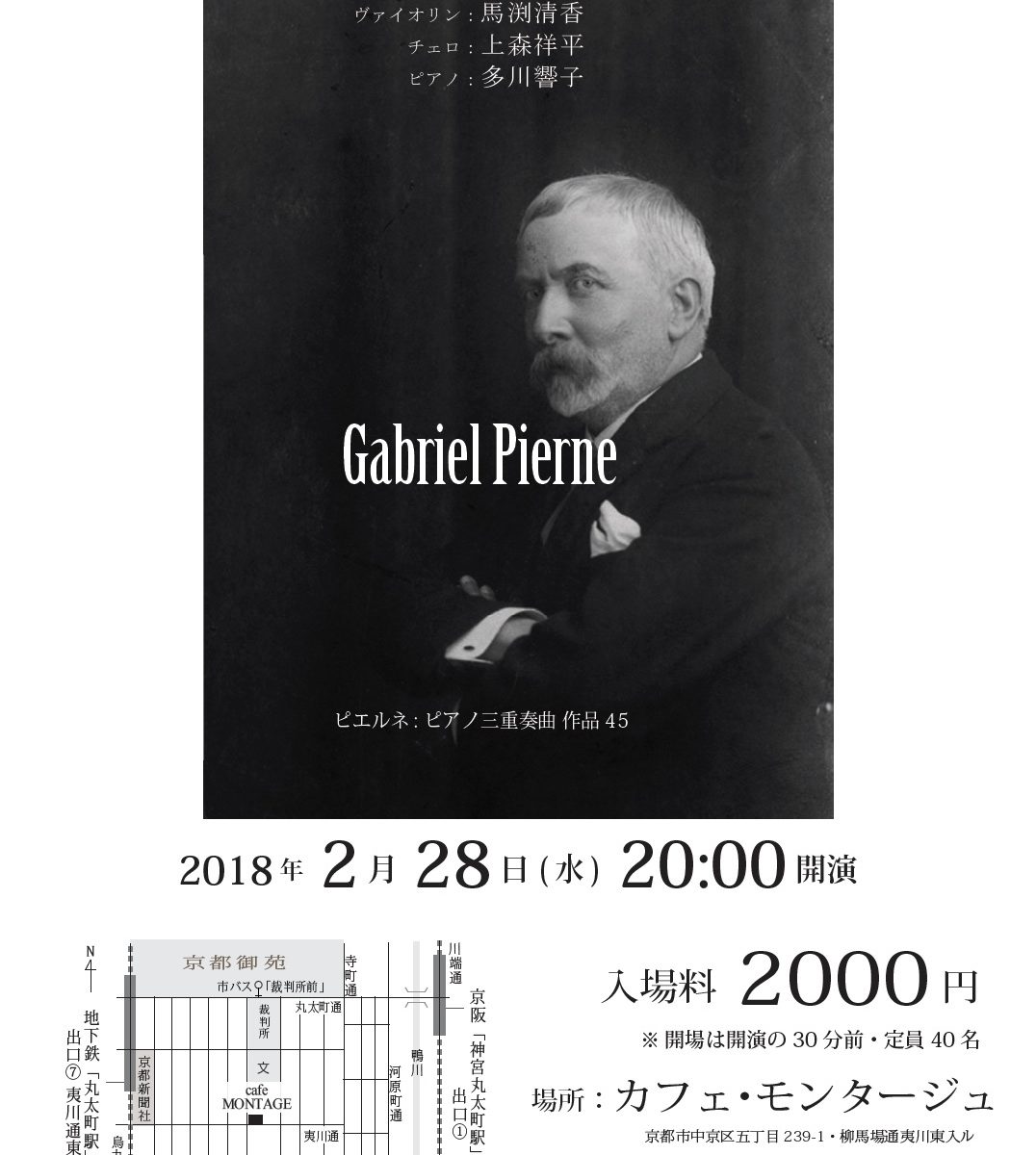

ドビュッシーの同級生、ガブリエル・ピエルネのピアノ三重奏曲は、音楽院時代からの親友ドビュッシーがその晩年に「フランスの室内楽」として掲げた6つの作品を完成させずに死んだ、そのすぐ後に書かれた。フランス音楽とは何か。その回答を、ピエルネのこの作品ほどに洗練をこらして用意したものがあるだろうか。

菊池寛が志賀直哉の「城之崎にて」を評して言った言葉がある。

「この表現を見ても分る事だが、志賀氏の物の観照は、如何にも正確で、澄み切っていると思う。この澄み切った観照は志賀氏が真のリアリストである一つの有力な証拠だが、氏はこの観照を如何なる悲しみの時にも、よろこびの時にも、必死の場合にも、眩まされはしないようである。」

ドビュッシーの蠢き、ラヴェルの精巧、そしてフォーレの透徹。それらが同じフランスで生み出されたことを、ピエルネは一語一語、明確な言葉で語っていく。その語り口は、志賀直哉のそれになぞらえることが出来ないかと思った。セザール・フランクも、イゴール・ストラヴィンスキーも、ピエルネには近しい人であった。

ピアノ三重奏という編成としては異例に長い45分、しかし、これだけのことを45分の中で語りつくしたピエルネ…まったく巨匠芸というほかにない。この3年後、全てを祝福するかのような作品を残してフォーレが死に、ピエルネとラヴェルは同じ年、1937年に死んだ。

火花は、もう消えたのだろうか…。

・・・・・・・

2018年2月28日(水) 20:00開演

「G.ピエルネ」

ヴァイオリン: 馬渕清香

チェロ: 上森祥平

ピアノ: 多川響子

http://www.cafe-montage.com/prg/180228.html