念仏は音楽か。

私はまだ音楽を聴くように、念仏の楽しみを味わったことがない。

でも、ある時まで自分の耳には念仏のように響いていた作品を、いつの間にか音楽として味わうようになったという経験はある。

例えば、ベートーヴェンの後期作品のいくつかは、それを聴けば一段階違う自分になれるとか何とかいう触れ込みで聴いてみたものの、そこに何か意味を見出し、その意味の中において自分は感銘を受けなければいけないのだと言い聞かせ、耳が受けている信号をなんとか解読しようと努力をした5分後にはひどい頭痛と眠気に襲われた。

ベートーヴェンの作品131を音楽として聴くために、自分に何が足りなかったのか。この作品が芸術行為から得た人類最大の遺産の一つということを方々から教えてもらっても、その聴き方については誰からも教わることが出来ず、そのままの意味で頭痛の種を抱えていた時のことを思い出す。

これも人類最大の遺産の一つ、「お能」を観ていても、自分は顔面が二つに引き裂かれるような頭痛と眠気に襲われる。周りを見ると、なにやら小さな本を片手にリラックスして舞台に目を向けている人たちがいる。自分には圧倒的に教養が足りない。そのように感じる。

人類最大の遺産の一つ、「ユリシーズ」にも、数ページで自分は顔面を引き裂かれる。知識は本を読めば何とかなるかも知れないけれど、教養は自分の生活の中で、お箸の持ち方から吟味し直すような覚悟がないと身につかない。いわんや、念仏を音楽のように楽しもうなど、自分の限られた人生の中では、何もかもが手遅れな気がする…。

かつて、いつも変わらぬありがたい教えを延々と説く念仏と同様の扱いを受けたバッハの作品群は、モーツァルト、ベートーヴェン、そして何よりもロマン派によって音楽として広く聴かれるようになった、と想像してみよう。

ベートーヴェンもあやうく念仏になりかけた。

ベートーヴェンが、彼の頭の中にある民衆に向けて投げかけた放物線は、地上に存在する民衆の頭の遥か上を通過するばかりであった。

大放物線の角度を変え、地上に向けたのはメンデルスゾーンとベルリオーズであった。彼らのおかげで人々は、それを受け取るには地球の面積でも足りないシラーの宇宙を、こともなげに口ずさみ始めた。

そして、上↑Heavenに行き、また下↓Hellに行く者双方の寄り道であったバッハの音型は、いつしか不滅のメロディーとして地上→Ground線の上を歩き始めた。

いま音楽とされている、しかし大抵の人にとって念仏に過ぎなかった音の上下運動が、音楽となったのはロマン派においてであった。

と今は言っておきたい。

ロマン派が果たしてそのような使命を負っていることを自覚していたかどうかはともかく、彼らは結託して過去の音型やモットーと戯れ、音楽を創出していった。

突然だが、ここから自分は念仏を書こうと思う。

これが音楽でない分野であれば、おそらく自分にも念仏としか感じられないようなことを書こうというのである。

意味はある。おそらく、色々な手掛かりとなるであろうことを書いていく。

楽譜を読める人、それぞれの作品を記憶している人には、この念仏も音楽に聴こえるかもしれない、もしくはこの念仏を音楽にしてくれる人がいるかもしれないという願いを込めて。

1815年の初夏、ベートーヴェンは「全ては終わった」”Es ist vollbracht” という劇音楽を作曲し、その年末に2曲のチェロソナタ 作品102を書き上げ、彼としては異例の長きにわたったブランクに終止符を打った。

その後交響曲 第九番にも用いられることになるローラーコースターもしくは雪崩のようなサイケデリックな低音がうねりを上げる「全ては終わった」は、ナポレオン没落後の愛国的な雰囲気を扱った「凱旋門」という楽劇の終曲として、「フィデリオ」の台本編者でもあったトライチュケの依頼で書かれたものであった。

しかし、「全ては終わった」”Es ist vollbracht”という題名は、以前からベートーヴェンに親しみのあった作品の名前でもあったのだ。

“Es is vollbracht”

「成就せり」という磔のキリストによる宣言によって、その存在を特異なものとしている福音書にバッハが音楽をつけた「ヨハネ受難曲」である。

磔において「主よ、なぜ私を見捨てるのですか」と嘆くのではなく、「成就せり」と自らの役割を全うしたことを告げるキリストの宣言にバッハがつけた下降旋律(ラメント)は、まずヴィオラ・ダ・ガンバによって奏でられ、そしてアルトによって人に届けられる。

1808年、ベートーヴェンはバッハの旋律をヴィオラ・ダ・ガンバからチェロにうつし、短く口ずさんだ。

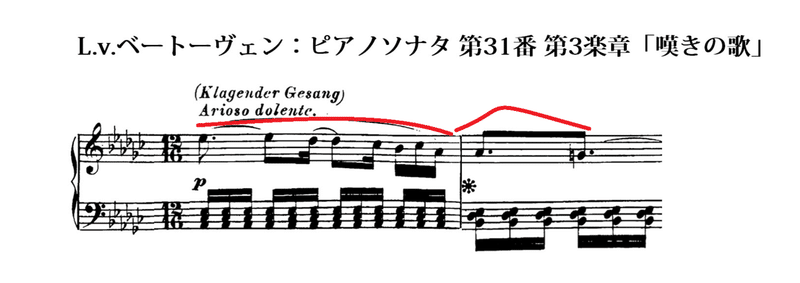

“Es ist vollbracht”の旋律はその後、「全ては終わった」の後に書き始めた一連のピアノソナタの中で「嘆きの歌」として、さらに大きく歌われることになった。

過去の旋律から新たなコラールを形作ることについては、バッハは大家であった。”Es ist vollbracht” 若くしてその仕事の全貌を見てしまったフェリックス・メンデルスゾーンが、ロマン派をどのように形作っていったか。その戯れの中にシューマンもショパンも連なって、実に広大な室内楽の世界が広がっていった。

その当時、まだ念仏の状態であった無伴奏チェロ組曲のニ短調で始まる一節

1843年、メンデルスゾーンはその一節をニ長調で意気揚々と歌いはじめ

同じチェロソナタの第3楽章では、ほかならぬ「ヨハネ受難曲」の”Es ist vollbracht”のハーモニー展開をアルペジオで奏でるのだ。

1846年、ショパンは長らく疎遠であった室内楽作品に取り組んだ。

そのト短調のチェロソナタの冒頭、ベートーヴェンのト短調 チェロソナタ 作品5-2を思わせる出だしで突如、ショパンは”Es ist vollbracht”をつぶやく。

その翌1847年、10年をかけて書いたオラトリオ「エリアス」の最後の改編を終えると同時に姉ファニーを失って、息絶え絶えになっているフェリックス・メンデルスゾーンを背後に感じながら、シューマンは同じ無伴奏でも今度はヴァイオリンパルティータ ニ短調を、

やはり調性を裏返して、ニ長調で意気揚々と奏でた。

同1847年、それはメンデルスゾーンの人生終わりの年、いよいよドイツの各地で上演されることになっていたオラトリオ「エリアス」の中では、Bachの”Es ist vollbracht”がこのように4つの音に抽象化されている。

“Es is genug” 「事は足れり」

11月14日の「エリアス」ウィーン初演を指揮するのを楽しみにしていたというフェリックス・メンデルスゾーンは、二度にわたる卒中に見舞われて、11月4日に死んだ。

メンデルスゾーンに続いてショパンがこの世を去った後、シューマンはやはりニ短調のシャコンヌからヴァイオリンソナタを紡ぎだし、その第3楽章で、友がかつてチェロソナタであしらったアルペジオに、ヴァイオリンのピチカートを手向けの花のように添えた。

そしてブラームスが現れた。

Es ist vollbracht

音楽がそこには残されていた。

・・・・・・

2021年12月17日(金) 20:00開演

2021年12月18日(土) 18:00開演

「新たな道」

チェロ:笹沼樹

ピアノ:江崎萌子

https://www.cafe-montage.com/prg/21121718.html