飲み物の味が、容器の材質や口にあたる部分の形状によって変わる。そんな事は誰でも経験している。それは全て人間の感覚の不安定さによるもので、飲み物の成分に変化がない以上それは化学変化ではない。栄養か毒かを識別するのが目的ではない以上、自分は味の変化というものを何のために感じているのか。

そもそも味とは何か。その議論が、うまさ、ということに終始するのであれば、それは音楽におけるうまさと同じで、その場における第一の慰めであると同時に、明日にはもう頼りがいのなくなる指標なのだ。ところで、プラシーボ(喜びという意味だそうだ…)という名前の薬は実在する。

美味しいものを無言で食べ続けるのは苦行である。

美味しい…もしくはそれに類した言葉や溜息を口に出してみなければ実感がないのだから。実感がないところに味などあるか!でも実感をあまり大事にしすぎると、芸術は明日にも死んでしまう。だからみんな黙っているのだ。そうして今日まで生き延び続けてきた。

これは青だろうか。いま自分は青を塗っている、と考えながら画を描くのは難しいだろうと思う。ここに青の感覚を持たせるのには、緑を使う方がいい。そう思うと同時に画家は緑に筆を落とすだろう。そして青が緑でいっぱいにならないうちに、今度は赤が必要になるに違いない。筆を持つ手は、沈黙している。

ドラクロワについて、100フランスフラン紙幣やショパンの肖像画などの有名な作品を描いた有名な画家。という以上の認識を自分は持っていないように思っていた。これは、トルコ行進曲の作曲家としてのモーツァルトなり、第九の作曲家のベートーヴェンなりという認識しか持たないのと同じで、そこには感動がない。どうしよう!

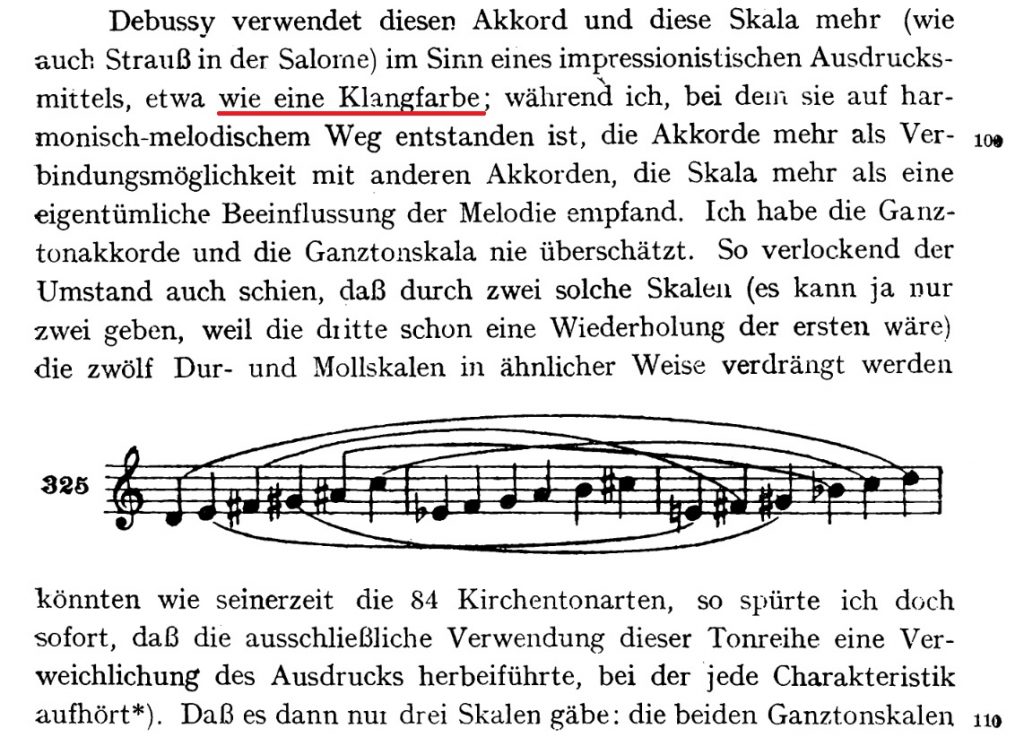

点描画について調べていた。このジャンルが、その創始者たるジョルジュ・スーラに始まり、おなじジョルジュ・スーラの死によって終わったと書いてあるのを読んで、つまり点描画を12音技法に、スーラをシェーンベルクに置き換えてみれば、頭の中の距離が少し縮まるのではないかと少し乱暴なことを考えた。

そのスーラが自身の点描画法をシュヴルールの色彩論の行く先に位置付けていたという事、それがドラクロワのシュヴルール心酔や、ターナーの「ゲーテの理論」に結びつくこと。これを、セザンヌが自らの始祖をドラクロワであると言っていることと重ねて考えると、ドラクロワはどうしてもブラームスだとしか考えられない。

ドラクロワが音楽におけるブラームスなのだとすれば、自分はこれまで随分大きなものを見過ごしてきたことになる。そこにはその関係の全て、音楽でいえば少なくともルネサンスからフランス近代と新ヴィーン楽派までに該当するすべてが、隠された姿で生きているに違いないのだから。どうしよう…。

ゲーテは色彩の事をあくまでも人間の目に映る現象として、自分自身の目に実際に映った色彩の移り変わりが他の人にも同じく反映されるという前提で論じ、それが絵画や染色を専門とする人にとって有益であると語り、数あるゲーテの科学論の中でも白眉の書である『色彩論』を1810年に出版した。

ゲーテの『色彩論』の英語版が出版されたのは1840年、ターナーが「ゲーテの理論」と題した絵画を発表したのが1843年であった。ドラクロワが色相環を自分のノートに書きとめたのが1830年頃、シュヴルールの「色彩の調和と対比」の出版が1839年、ドラクロワがその一部を読んだのが1848年頃の事とされている。

1850年頃、ドラクロワは話がしたいとシュヴルールに手紙を出して実際に会う約束をしたのに、ドラクロワが風邪で約束を反故にして二人はとうとう会わずじまいになった。「要求された色彩を出現させるためには多分、時間的要因を必要とする…自然は徹底的に自分自身と一致している。」―ゲーテ『色彩論』

ゲーテもシュヴルールも、色彩論において語っていることは、何と何の色がどのような関係にあるか、その関係によって引き起こされる視覚現象とは、ということについてなのであった。そして色と色の間にある境界線は段々に網膜内で溶けだして、同時に新たな境界線を形作っていく。

対象物の周りに存在するあらゆる色、もしくは見る人の網膜に取り残された光によって、そのたびに新たな境界線が出現し、そうして絵画は光の中を動き続ける。スーラは点描画法によって絶えず隣り合わせるその動きを高速なものにして、震えながらそこにとどまっている立体を平面に浮かび上がらせた。

シェーンベルクが一つのメロディーを異なる音色で繋げることで、その動きを立体化させようとしたことは、まさに点描画が行おうとしたことを音楽で試みたのである。いまモーツァルトのフルート四重奏、もしくはラモーのコンセールの中にそれと同じ現象が既にあるのを発見することは、印象派の出現以前には誰も出来ないことであっただろう。

「点描画法」と題された音楽が、フランス人ではなくレーガー=シェーンベルクと並ぶドイツの作曲家カルク=エラートによって1918年に作曲されて、晩年の巨匠ニキシュに捧げられた。この作品が果たしてドイツ音楽に分類されるのか、もしくはフランス音楽の棚に置かれるのか。まったく想像がつかない…。

フランス音楽?ということで試しにフォーレのピアノ四重奏第1番 ハ短調の冒頭を聴いてみる。 「フランス音楽はフランス人でないと…という人がいるけれど、とんでもない。これを聴いてご覧なさい!」とマルグリット・ロンが絶賛したギレリスによる演奏で。

フォーレのピアノ四重奏曲 第1番を初めて聴いてから、その元となっているのがモーツァルトのハ短調協奏曲の第3楽章だということには気が付くのには、やはり印象派の助けが必要なのであった。

そして実際に、フォーレのピアノ四重奏は、ほぼ同時期に作曲されたブラームスのピアノ協奏曲第2番 変ロ長調の第4楽章のように聴かれることも多いように思う。

そのようにしてはじめて、このブラームスのピアノ協奏曲の第4楽章が、モーツァルトの同じ変ロ長調の協奏曲を直接のモデルにしてることに気が付くという流れを考えるとき、自分が前に口につけていたのはどのような形のグラスなのだろう。前と後では確かに味が違うのだ。

音楽は作曲・演奏する行為だけではなく、聴くという行為によっても絶えず変化していく。ドラクロワの作品をブラームスを聴くのと同じように楽しむことが、いつか自分にも出来るようになるだろうか。まずは点描画とゴッホとセザンヌを、それから次にどうすればいいか、まだ、わからない。

・・・・・・

2019年6月9日(日) 20:00開演

「点描画」

フルート: 瀬尾和紀

ピアノ:山田剛史

http://www.cafe-montage.com/prg/190609.html